La vecchiaia nell'era della tecnologia e del consumo

Una parola da non dire

di Adriano Pessina

Nel 1971 esce in Italia, La terza età, traduzione di un testo di Simone de Beauvoir che, molto più realisticamente, si intitolava La vieillesse. Molto tempo è passato da quando la pensatrice francese denunciava una sorta di congiura del silenzio intorno al fenomeno della vecchiaia e ai suoi problemi specifici, non soltanto sanitari: oggi parliamo già di quarta età e continuiamo a preferire la nozione di anziano (letteralmente “nato prima”) a quella di vecchio. Ma ciò non significa che sia cresciuta la consapevolezza che la vecchiaia sia il tempo proprio di ogni uomo che vive a lungo e che è parte integrante della nostra condizione umana.

Aveva ragione Proust quando annotava che è più facile pensare all’uomo come mortale che come vecchio. Ed è per questo che oggi si accentuano i discorsi che indicano i vecchi come coloro che “rubano” il futuro ai giovani, gravando sulle loro spalle i costi delle pensioni e assorbendo ingenti risorse economiche. Si profila così, in modo sottile, ma costante, un’immagine della vecchiaia come peso sociale, specie se questa è accompagnata dalla malattia. Certo, bisogna censurare l’idea che anche i giovani diventeranno vecchi e che coltivando questa immagine rischiano di costruire la loro futura condanna. Ma viviamo in un’epoca in cui sembra difficile pensare e programmare per tempi lunghi.

Nell’era della tecnologia, dell’innovazione e del consumo, la parola vecchiaia sembra “oscena”. Nel regno delle cose ciò che è vecchio è superato, va sostituito, rottamato. Nel regno delle persone ciò che è vecchio va camuffato, va travestito da giovane, può avere voce soltanto se si trasforma in “anziano”. Di fatto esiste un’intera economia che ruota attorno alla figura dell’anziano come consumatore: di prodotti per la salute, per la bellezza, di viaggi, di vacanze specializzate. Tutto ciò ha i suoi lati positivi, ma risponde a una sottile logica negazionista: i vecchi non esistono e ci sono soltanto terze e quarte età da gestire secondo rinnovate logiche di mercato che correggono l’immagine del “peso” soltanto quando gli anziani si trasformano in una “risorsa” economica. La distinzione, che tragicamente riemerge, tra vite degne e non degne di essere vissute, molto è debitrice a questa impostazione. Ma una gioventù che non sappia pensarsi nella vecchiaia e una vecchiaia che non sappia riconciliarsi con la gioventù sono segno di un’umanità che non sa pensare al futuro all’insegna della speranza, che non è in grado di cogliere il valore dell’esistenza umana nel cerchio delle sue relazioni qualificanti.

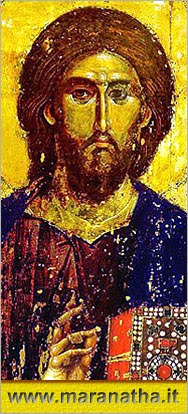

C’è un episodio evangelico che illumina, con la sua potenza teologica e simbolica, questo rapporto. È il racconto della presentazione di Gesù al vecchio Simeone. I genitori pongono il neonato nelle braccia del vecchio ebreo che, accogliendolo, pronuncia uno splendido inno in cui si salda il tempo della vita e l’attesa della morte: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti».

Questo cantico esprime il nesso inscindibile tra la speranza introdotta dalla nascita e la consegna all’evento della morte, un nesso che lega i neonati ai vecchi nella condivisione di un tempo significativo per l’esistenza, che l’Incarnazione rivela a ogni uomo. La custodia della vita nascente e quella della vecchiaia sono due facce di un’unica storia umana. La nostra società non ha bisogno di più figli per garantire sostegno economico alla vecchiaia, ma ha bisogno di ritrovare, nell’apertura alla vita, quel segno di speranza e di fiducia nella bontà dell’esistenza che è in grado di dare senso a tutta la storia dell’uomo.